電子レンジでとうもろこしを加熱したら「まずい」と感じた経験はありませんか?

レンジ調理は手軽で時短になる反面、甘みが飛んだり、食感が悪くなったりと失敗も多いのが現実です。本記事では、「とうもろこし レンジ まずい」と感じる原因を徹底解説し、その対処法と美味しく加熱する正しい手順をわかりやすく紹介します。

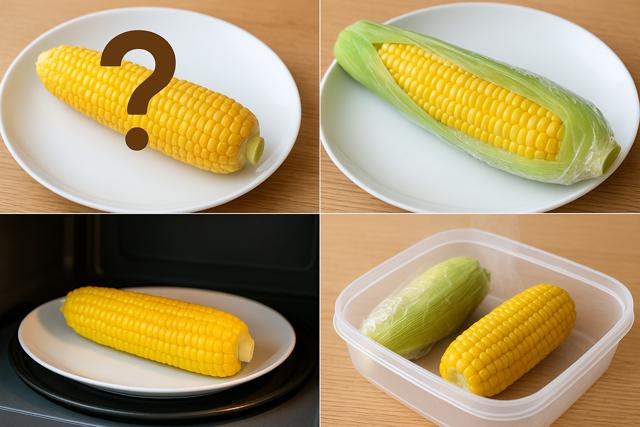

また、とうもろこしを美味しく仕上げるための皮の処理、ラップの使い方、水分管理、選び方から保存法、再加熱テクニックまで、レンジ調理でよくある疑問や失敗を総まとめ。「とうもろこしをレンジで美味しく仕上げたい」という方のために、家庭で簡単にできるプロの技も多数掲載しています。この記事を読めば、もう“まずいレンジとうもろこし”で後悔することはありません!

レンジで調理したとうもろこしがまずい原因

夏の風物詩として親しまれているとうもろこし。特に電子レンジを使った調理法は手軽で人気ですが、「なんだかまずい」「甘くない」「食感が悪い」と感じた経験がある人も多いのではないでしょうか。ここでは、とうもろこしを電子レンジで加熱した際に、なぜ“まずく”なるのか、よくある失敗の原因を徹底解説します。

調理時間・ワット数の失敗

電子レンジの加熱時間やワット数の設定を誤ると、とうもろこしの仕上がりに大きな差が生まれます。例えば、500Wで5分加熱した場合と、700Wで3分加熱した場合では、加熱ムラが出ることがあります。内部が加熱不足のままだと、芯の近くが硬く、外側だけがパサついた仕上がりに。

| ワット数 | 目安加熱時間(1本) | 特徴 |

|---|---|---|

| 500W | 5〜6分 | じんわり火が通る。甘みは出やすいがムラに注意 |

| 600W | 4〜5分 | バランスがよく、失敗が少ない |

| 700W | 3〜4分 | 短時間だが乾燥・焦げに注意 |

皮のむき方が不適切

レンジ調理時にすべての皮をむいてしまうと、水分が飛びすぎて“パサパサ”な仕上がりに。薄皮を1〜2枚残すことで、蒸し効果が働き、ジューシーでふっくらした食感に仕上がります。

鮮度の悪いとうもろこしを使用

レンジ調理以前の問題として、とうもろこし自体の鮮度が低いと、甘みも食感も期待できません。収穫から時間が経ったとうもろこしは糖分がデンプンに変わり、“まずい”原因になります。

ラップや水分の管理不足

皮をむいた後にラップをせずに加熱してしまうと、水分が飛びすぎてしまいます。逆に、水滴が付着しすぎるとベチャっとした印象に。適度にラップを巻き、水分が逃げないようにするのがコツです。

加熱回数・再加熱の影響

一度加熱したとうもろこしを再加熱する際、芯まで熱を通そうとして加熱しすぎると、硬くなり風味も損なわれます。再加熱の際は、低ワット・短時間での加熱を心がけるのがポイントです。

おいしくレンジで調理する方法

では、とうもろこしを電子レンジで“まずくなく”、むしろ“甘くてジューシー”に仕上げるにはどうすればよいのでしょうか?ここでは失敗しないレンジ調理法として、実際に試されているコツや裏技を紹介します。調理前の下処理から加熱後のひと手間まで、ポイントを押さえておけば初心者でも驚くほどおいしく仕上がります。

皮付きで加熱するコツ

最も簡単で失敗が少ないのが、皮付きのままレンジで加熱する方法。皮が蒸し器のような役割を果たし、水分と香りを閉じ込めてくれます。皮を2〜3枚残し、1本まるごと500〜600Wで5〜6分加熱するだけで、驚くほどジューシーに仕上がります。

👩🍳調理のプロの一言:「皮は天然の蒸し器!無理に全部むかず、自然の力を活かしましょう」

ラップ+水分で蒸らす

皮をむいた後でもラップと水分を加えることで、しっとりとした蒸し焼き状態になります。とうもろこしを1本ラップで包み、内側に霧吹きなどで軽く水をふきかけるのがポイントです。加熱後も2〜3分そのまま置いておくと、甘みがグンと増します。

塩水漬け or バターアレンジ

一味違う味を楽しみたい方には、加熱前に塩水に数分浸す方法や、バターを塗ってからラップで包むアレンジがおすすめ。ほんのり塩味が引き立ち、バターのコクがとうもろこしの甘みをさらに引き出してくれます。

- 塩水漬け:水500mlに対し塩小さじ1を溶かして5分漬ける

- バターアレンジ:ラップ内に少量のバターを入れて香り豊かに

とうもろこしをレンジで加熱する手順

電子レンジでとうもろこしを美味しく仕上げるには、単に時間通りに加熱するだけでは不十分です。皮のむき方、加熱方法、加熱後の扱いまで、細かな工程の積み重ねが「まずい」と感じさせないクオリティに直結します。ここでは、手順ごとに失敗を避けるポイントを解説しながら、ベストな流れを紹介します。

薄皮1〜2枚を残したむき方

とうもろこしをレンジで加熱する際、皮を全てむいてしまうと加熱中に水分が蒸発してしまい、パサつきの原因になります。ベストな方法は、外側の厚い皮だけをむき、薄皮を1〜2枚だけ残すこと。これにより蒸し効果が働き、粒がふっくら仕上がります。ヒゲはなるべく根元からカットし、皮ごと包めばOKです。

ラップ&適切な加熱時間(4~5分/1本)

薄皮を残すのが難しい場合は、全ての皮をむいた後にラップでしっかり包む方法でも十分です。このとき、ラップ内に少し水分(霧吹き1〜2プッシュ)を加えると、蒸し焼き状態になり、甘みが引き立ちます。

- 500W:約5〜6分

- 600W:約4〜5分

- 700W:約3分30秒〜4分

加熱時間はレンジの出力に応じて調整してください。長く加熱しすぎると、粒がしぼみ風味が飛んでしまうため注意が必要です。

加熱後の粗熱&皮むき方法

加熱が完了した直後に皮をむいてしまうと、非常に熱いためやけどのリスクがあります。また、蒸気が逃げて甘みが飛んでしまうことも。加熱後は2〜3分ラップをしたまま蒸らすことで、全体に熱が均等に回り、さらに甘みが強くなります。

蒸らし終えたら、ヘタ側を包丁で切り落とし、ヒゲ部分から押し出すようにすれば、皮とヒゲが一気に取れて時短にもなります。

✔ ワンポイント:ラップが膨らみすぎると感じたら、事前に爪楊枝で1ヶ所だけ穴を開けておくと安全です。

電子レンジ調理のメリット

鍋で茹でるより手軽で、短時間で調理できるレンジ加熱。単なる“時短”以上に、多くのメリットがあることをご存じでしょうか?ここでは、とうもろこしを電子レンジで調理することで得られる具体的な利点を3つに分けてご紹介します。

時短&洗い物が少ない

鍋にたっぷりの湯を沸かす手間もなく、電子レンジに入れるだけで調理が完結するため、忙しい朝や仕事後の夕食づくりに大活躍。さらに、鍋やザルなどを使用しないため、洗い物が少なく済み、キッチンも汚れにくいのが魅力です。

特に1〜2本だけ加熱したいときは、鍋よりも効率的で、エネルギーの節約にもなります。

栄養素の流出を防ぐ

とうもろこしにはビタミンB群や食物繊維など、熱に弱い栄養素も含まれています。水で茹でると一部の栄養素が湯に溶け出してしまいますが、レンジ調理なら水を使わず加熱できるため、栄養を逃さずに摂取できるのです。

| 加熱方法 | 栄養素の流出 | 風味の保持 |

|---|---|---|

| 茹でる | 高い(特にビタミンB群) | やや弱い |

| 蒸す | 中程度 | 比較的良好 |

| レンジ | ほぼなし | 非常に良好 |

甘み・風味がアップ

とうもろこしは加熱することで甘みが強くなります。特に電子レンジは、粒内部の水分が急激に蒸気化し、細胞を壊すことでデンプンが糖化しやすくなるのが特徴です。

この作用により、レンジで加熱したとうもろこしは、茹でるよりも甘みが凝縮されたような濃い味わいになると感じる人が多いのです。

🌽ココがポイント:甘さを引き出すには「蒸らし時間」を省略しないこと。加熱後の2〜3分が勝負です。

まずいとうもろこしを避ける選び方

電子レンジでの加熱法を工夫しても、もともとのとうもろこしが美味しくなければ“まずい”結果になってしまいます。とうもろこしは野菜の中でも特に鮮度が味に直結する食材。ここでは、スーパーや直売所などで失敗せずに美味しいとうもろこしを見分けるチェックポイントを紹介します。

ひげの色・本数チェック

とうもろこしの「ひげ」は、粒の数とほぼ同じ数だけ生えています。つまり、ひげが多くて茶色くしっとりしているものほど、中の粒がしっかり育っているサイン。

- ✅ 茶色〜薄茶色:完熟していて甘い可能性が高い

- ❌ 白く乾燥している:収穫から時間が経っている可能性あり

また、ひげがカサカサで縮れているものは避けましょう。水分が抜けてしまい、味も落ちている場合がほとんどです。

皮の色つやで鮮度判断

とうもろこしの外皮は、新鮮であればあるほど鮮やかな緑色をしています。特に注目すべきは、皮のハリとつや。

📌 選び方のコツ:指で押した時に弾力があり、ツルッと滑るような感触の皮が理想。

逆に、黄色く変色していたり、しおれているものは避けるのが無難です。収穫後時間が経っており、甘みが減少しているケースが多いです。

粒の膨らみ/食感の確認

粒がぎっしり詰まっていて、均一に膨らんでいるとうもろこしは、甘みも食感も期待できます。軽く押してみた時に弾力があり、指が跳ね返るような感触であれば、新鮮な証拠。

以下のような点もチェックしましょう:

- 粒がバラついていないか

- 芯の太さが適度であるか

- 全体に重みがあるか

軽すぎるものや、粒の一部がへこんでいるものは避けましょう。とうもろこしの実は水分を多く含むため、重さ=鮮度といっても過言ではありません。

加熱後の保存方法

電子レンジでおいしく仕上げたとうもろこしを無駄にしないためには、保存の仕方にも工夫が必要です。特に加熱後に保存する際は、適切な方法を取らないと、甘みや食感が大きく損なわれてしまいます。ここでは冷蔵・冷凍・再加熱のポイントをQ&A形式で解説します。

Q. 加熱後のとうもろこし、冷蔵保存の方法は?

A. 粗熱が取れたら、ラップでぴったりと包み、保存袋に入れて冷蔵庫へ。水分が逃げやすいので、必ずラップ+袋の二重構造が望ましいです。目安の保存期間は2〜3日以内。

📅保存の目安:冷蔵保存なら“加熱当日〜翌日”が一番美味しい!

Q. 冷凍保存は可能?

A. 可能です。粒を包丁などでそぎ落とし、フリーザーバッグに平らにして入れればOK。冷凍なら約1ヶ月持ちますが、風味は徐々に劣化しますので早めに使い切りましょう。

- そぎ落とした実はチャーハンやスープの具材に

- 芯は捨てずに、出汁やスープに活用可能!

Q. 再加熱する場合の注意点は?

A. ラップを軽く巻いたまま、500Wで1〜2分程度温め直すとちょうどよいです。ただし、加熱しすぎると粒が固くなるので要注意。特に冷凍したものは、半解凍の状態から温めるのがベターです。

電子レンジに直接かけず、蒸し器で温め直すと風味も復活しやすく、柔らかさも維持されます。

🌽プロの裏技:加熱済のとうもろこしに軽くバターを塗ってから温めると、香りが立って一層美味しく!

まとめ

電子レンジで加熱したとうもろこしが「まずい」と感じる理由の多くは、調理法や食材選びの見落としにあります。「とうもろこし レンジ まずい」と検索する方の悩みは、加熱時間・皮の処理・ラップや水分の扱いを改善することで、しっかり解消できます。

皮付きのまま加熱する方法や、適切なワット数・加熱時間の設定は、美味しさを引き出すうえで非常に重要なポイントです。また、鮮度の高いとうもろこしの見分け方や、加熱後の保存・再加熱方法を知っておくことで、風味を保ったまま楽しめます。

ちょっとした工夫を加えるだけで、レンジ調理でもふっくら甘く仕上げることが可能です。今回の内容を参考に、「まずくないとうもろこし」を毎日の食卓で味わってみてください。