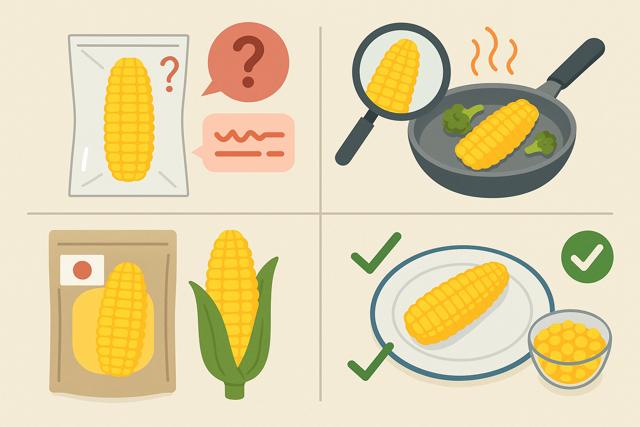

真空パックのとうもろこしは、調理不要で手軽に楽しめる便利な食品です。しかしその一方で、「まずい」「風味が落ちる」といった声も目立ちます。実際に購入してみたけれど、食感が柔らかすぎたり、風味が抜けていたりといった経験をされた方も多いのではないでしょうか。ですが、真空パックのとうもろこしにも選び方や調理法によって美味しく食べられる方法はたくさんあります。

- 「まずい」と感じる理由と背景

- 甘くて美味しいと感じる人の意見

- 調理で改善する食感と風味のコツ

- 生とうもろこしとの上手な使い分け

本記事では、「真空パックのとうもろこしはまずい」という評価の裏にある理由を明らかにしつつ、美味しく食べるための実践的な方法を丁寧に解説します。

真空パックのとうもろこしはまずい?

真空パックのとうもろこしに対して、「まずい」という評価が一定数存在するのは事実です。特に、スーパーで売られている加熱済みの商品に対しては、食感が悪い、風味が薄いといった指摘が多く見られます。

しかし一方で、「普通に美味しい」「調理すればもっと良くなる」という意見もあります。なぜこれほどまでに評価が分かれるのかを掘り下げていくと、消費者の期待値、購入先の違い、産地や加工状態のばらつきといった複合的な要因が関わっていることがわかります。

まずいと思う人の割合

真空パックとうもろこしに関するレビューを調べると、ネガティブな意見は全体の約50〜60%ほどを占めている傾向があります。中には「一口食べて捨てた」という厳しい評価も存在し、特に価格が安価な商品ほど否定的な感想が多くなっています。価格が低い商品は、使用されている品種や加工工程が限定されている可能性があり、それが味の評価にも反映されていると考えられます。

「まずくない」と感じる人の意見

一方で、「真空パックでも十分甘い」「加熱せずにすぐ食べられて便利」といった肯定的な声もあります。特に、ブランドとうもろこしやふるさと納税の返礼品として届いた商品には高評価がついていることも少なくありません。これらの商品は収穫後すぐに加工され、糖度が高い品種が使われているため、品質が安定している傾向があります。

スーパーや業務用との違い

真空パックとうもろこしは、スーパーで手軽に購入できる反面、品種や加工時期が明示されていない場合が多く、味の当たり外れが発生しやすくなります。一方、業務用や農産物直売所などで購入できる製品は、品種や収穫時期がはっきりしており、味の安定性が高い傾向があります。この違いが、消費者の評価を二分する原因になっています。

添加物・保存料の有無

市販されている真空パックとうもろこしの中には、酸化防止剤や香料などの添加物が使われている場合もあります。これらの成分が、自然な風味を損ない、人工的な後味を感じさせる原因になることがあります。一方で、「無添加」をうたっている製品は、風味や香りの違和感が少ないと評価される傾向にあります。購入前に成分表示を確認することで、品質の見極めが可能です。

真空加工の鮮度保持と影響

真空パックは、空気を抜いて密封することで酸化や菌の繁殖を抑える保存技術です。とうもろこしは収穫後すぐに糖度が下がっていくため、いかに早く加工するかが味に直結します。真空加工が早ければ甘さを維持できますが、収穫から時間が経って加工された商品では、甘さや香りが失われている可能性があります。製造日や収穫時期の表示がある商品は、そうした劣化リスクの判断材料になります。

真空パックとうもろこしの味・食感レビュー

実際に真空パックとうもろこしを食べた人々のレビューを見ていくと、その評価は両極端です。このセクションでは、味・香り・食感といった実際の使用感に関する具体的な感想を取り上げながら、評価の傾向を分析していきます。単に「まずい」と言っても、その理由は人それぞれであり、商品ごとの違いや調理法によっても大きく左右されます。

粒のブヨブヨ感・柔らかさ

「粒がふにゃふにゃ」「ブヨブヨしていて噛みごたえがない」といった意見は非常に多く見られます。これは、真空パックにする前に加熱処理をしているためで、コーンの細胞壁が壊れ、水分を吸って柔らかくなるからです。特に、食感にこだわる人や、生とうもろこしのシャキッとした歯ごたえを好む人にとっては、大きなマイナスポイントになります。

甘みの強さ・糖度

甘みに関する評価は、製品によって大きく分かれます。「甘さがしっかりしていて美味しい」というレビューがある一方で、「全然甘くない」「味が薄い」といった声も多く見られます。使用されている品種や糖度、収穫後の加工スピードによって味に差が出るため、信頼できるブランドを選ぶことが重要になります。特に糖度が明示されている商品は、甘さの安定性が高いとされています。

水分量とジューシーさ

「水分が多すぎてべちゃっとしている」「噛んだ瞬間に水分が出てきて嫌だった」という感想も多いです。これは加熱処理によって内部の水分が外に出やすくなっているためです。ただし、「ジューシーでおいしい」と感じる人もおり、好みによる差も大きい部分です。水分量は食感にも影響するため、調理前に軽く表面の水を拭き取るなどの工夫が有効です。

「まずい」と感じる理由・原因

真空パックのとうもろこしに対して否定的な意見が出る理由は、主に食感・風味・鮮度の面にあります。このセクションでは、それらの具体的な理由をひとつひとつ紐解いていきます。実際に「まずい」と感じた人の体験談をもとに、購入時や調理時に気をつけたいポイントも明らかにします。

食感が柔らかくヘニャっとしている

最も多い不満が「食感」に関するものです。とうもろこしは本来、シャキシャキした歯ごたえが魅力ですが、真空パックの場合、加熱と密封工程を経ているため、粒の皮が柔らかくなりすぎる傾向があります。中には「ベチャッとつぶれる感じで噛んでいて気持ち悪い」といった感想もあります。これは加工過程での高温処理によって細胞壁が壊れ、デンプンが糊化しすぎてしまうことが原因です。

添加物や保存料の影響

市販の真空パックとうもろこしには、保存期間を延ばすために香料や保存料などの食品添加物が使われていることがあります。これが独特の匂いの原因となり、「化学っぽい」「香りが変」と感じさせる一因となります。また、香料がとうもろこし本来の甘さや香りをマスキングしてしまい、「味がわからない」という声につながることもあります。添加物の使用有無は、商品のパッケージや原材料表示で確認することが重要です。

収穫後の時間経過による糖質低下

とうもろこしは収穫後すぐに糖度が下がる性質があります。理想的には、収穫から数時間以内に加熱・加工すべきですが、実際には物流や加工ラインの都合で1〜2日後に処理されることも珍しくありません。この間に糖分がデンプンへと変化し、甘みが薄れてしまいます。結果として「味がぼんやりしている」「甘くない」と感じられることになります。特に製造日や収穫日が明示されていない商品は、こうしたリスクを抱えている可能性があります。

- 加熱による過度な柔らかさで歯ごたえが損なわれる

- 保存料・香料の匂いが風味に違和感を与える

- 糖度が低下して甘さが感じられなくなる

「まずい」と感じる理由は、決してひとつではなく、製造・保存・食べるタイミングに至るまで複数の要素が関係しています。これらの特徴を知ることで、回避方法や改善のヒントを見つけることができます。

美味しいと感じるケース/良い評判

「まずい」という声がある一方で、「真空パックなのに甘くて美味しかった」「むしろ普通のより好きかも」という肯定的なレビューも一定数あります。このセクションでは、どのようなケースで「美味しい」と感じられるのか、実際の使用者の意見や商品傾向から分析していきます。

国産品(北海道・富良野・嶽きみ)の高評価

国産ブランドの真空パックとうもろこしは、全体的に高評価を受けています。特に北海道の「ピュアホワイト」や青森の「嶽きみ」など、糖度の高い品種は、加工されても甘さをしっかりと保持できる特徴があります。「生で食べるより美味しかった」という感想すらあり、品質の良さが味に直結していることがわかります。また、生産者直送の商品は収穫後すぐにパックされていることが多く、鮮度が保たれた状態で届くため、味の劣化が最小限に抑えられています。

糖度・甘さが強い製品の口コミ

「砂糖が入っているのでは?」と思えるほど甘かったというレビューは、糖度18度以上の品種に多く見られます。とうもろこしは品種ごとに糖度の上限が異なるため、もともと甘みが強い品種を使用している商品では、加工後でも満足度が高くなります。通販などで糖度が明示されている商品は、選ぶ際の参考になります。

加熱済みで手軽にジューシー

真空パックはすでに加熱処理されているため、調理の手間が省けるという点で評価されています。「朝食や弁当用にそのまま使えて便利」「電子レンジで温めるだけでジューシー」という口コミも多く、特に忙しい家庭や高齢者から支持されています。利便性という点で美味しさを感じるユーザー層も存在し、味覚以外の要素も評価に影響しています。

- 国産ブランドは味・香りともに高品質

- 糖度の明示された製品は甘さに安定感あり

- 温めるだけで手軽に使える点も高評価

全体的に、「真空パック=まずい」と決めつけるのではなく、商品選び・食べ方・期待値のバランスによって評価は大きく変わります。高品質な製品を見極めれば、日常の食卓にとっても十分満足のいく食品となり得るのです。

真空パックとうもろこしの美味しい食べ方・調理法

真空パックのとうもろこしはそのままでも食べられる便利な食品ですが、調理次第で「まずい」という印象を一転させることも可能です。このセクションでは、家庭で手軽に実践できる美味しい食べ方と、味・香り・食感を引き立てる工夫を具体的に紹介します。

醤油焼き(屋台風)

電子レンジで軽く温めた後、フライパンやグリルで表面に焼き目をつけながら、最後に醤油を垂らすだけで、屋台の焼きとうもろこしのような風味になります。焦げた醤油の香りがとうもろこしの甘みを引き立て、シンプルながら満足度の高い一品になります。特に「柔らかすぎてまずい」と感じていた人も、この方法なら香ばしさが加わり、食感が改善されたと感じることが多いようです。

レンジ加熱+網焼き

まず真空パックごとレンジで加熱し、次に網や魚焼きグリルなどで表面を炙ります。水分が適度に抜けて食感が向上し、表面の皮に軽いハリが生まれます。「ブヨブヨ感が気になる」という人にとって、この加熱方法は非常に効果的です。グリルがない場合でも、トースターで代用可能です。

バター醤油やグリル調理

カットしたとうもろこしにバターをのせてホイルで包み、トースターまたはフライパンで焼くと、バターのコクと甘さが融合し、風味豊かな仕上がりになります。仕上げに醤油をひとたらしすれば、まるで料亭風の味わいです。柔らかい食感が逆にソースとの相性を引き立て、「真空パックなのに美味しい」と評価されるポイントにもなっています。

- 温めてから焼き目をつけることで食感アップ

- 香ばしい調味料で風味を加えると印象が変わる

- 柔らかい特徴を活かしたグリル調理もおすすめ

調理にひと工夫加えるだけで、真空パックとうもろこしの「まずい」という評価は大きく変わります。素材に手を加えることで、香り・食感・味が引き立ち、日常の一品としても十分に楽しめるレベルに変化します。

生とうもろこしとの比較と選び方

「真空パックと生とうもろこし、結局どっちが良いの?」という疑問は多くの人が持つものです。このセクションでは、味・保存性・価格・調理のしやすさといった観点から両者を比較し、それぞれに合った使い方や選び方のポイントを紹介します。

もぎたてとの味・食感の違い

生のとうもろこしは、収穫直後であれば抜群の甘さとシャキシャキの食感が楽しめます。特に朝採りの品は糖度が非常に高く、そのままでも驚くほど美味しいです。一方、真空パックは加熱加工により柔らかく、香りや食感の鮮度はやや落ちます。ただし「柔らかさが好き」「手軽さが優先」という方には真空パックのほうが適していることもあります。

国産と輸入品の比較

真空パックのとうもろこしは輸入品も多く見られ、価格が安く設定されています。ただし味のばらつきや加工方法の違いにより、評価は大きく分かれます。国産の商品はやや高価でも、品種・収穫時期・製造日の情報が明確で品質が安定しています。特にふるさと納税や産直サイトで販売されているものは、味や香りの面で高評価を得ている傾向があります。

目的(保存 vs フレッシュ)に応じた選び方

保存性を重視するなら、真空パックが適しています。冷蔵・常温で日持ちし、必要なときにすぐ使えるのが強みです。一方、フレッシュな味と食感を重視する場合は、生とうもろこしがおすすめです。短期で食べ切れる環境にある人や調理を楽しみたい人には向いています。用途に応じて、両者をうまく使い分けることが最適解といえるでしょう。

- 手軽さと保存性なら真空パック

- 味と食感の鮮度を求めるなら生

- 価格・使う頻度・調理時間で選ぶのがポイント

「まずい」と思い込む前に、自分の生活スタイルや食の好みに合った形で選ぶことが、とうもろこしを楽しむうえで非常に大切です。選択肢があるからこそ、目的に応じた選び方が可能なのです。

まとめ

真空パックのとうもろこしが「まずい」と感じられるのは、食感の変化や風味の違和感、糖度の低下などが主な原因です。しかしすべての商品がそうではなく、国産の高糖度品種や加工直後に真空された製品などは高い評価を得ています。また、レンジ加熱後に焼き目をつけたり、バター醤油で味付けするなど、調理の工夫によって味や食感の印象は大きく改善されます。

- 「まずい」とされる主因は保存・加工の影響

- 国産ブランドを選べば満足度は高い

- 簡単な調理で美味しく食べることが可能

- 用途に応じて生との使い分けが大切

調理法と選び方を理解すれば、真空パックのとうもろこしは実用的でおいしい食品になります。先入観にとらわれず、正しい知識で活用していきましょう。