夏の風物詩、甘~いとうもろこしをサクッと揚げた「とうもろこし 天ぷら」。

しかし、油で揚げると粒が“ポンッ”と爆発し、火傷や油はねのトラブルが…。この記事では、爆発防止の下処理から衣作り、安全に揚げるコツまで徹底解説します。家庭で簡単に再現できるノウハウを、手順ごとに分かりやすく紹介。

材料はとうもろこしと天ぷら粉、塩だけ!初心者でも安心して取り組める、安全&おいしいレシピです。夏のビールやお子様のおやつにぴったりな逸品、一緒に作ってみませんか?

爆発防止対策

「とうもろこし 天ぷら 爆発」は家庭料理に潜む危険の一つです。とうもろこしの粒に含まれる水分が油の高温で急激に加熱され、内圧が上昇することで破裂、つまり“爆発”が起こります。その結果、油が飛び散り火傷や調理器具の損傷を招くことも。本セクションでは、こうしたリスクを防ぎつつ、安全かつおいしく仕上げるための爆発防止対策を詳しく解説します。

表面に傷を入れる

- とうもろこしの粒ひとつひとつに、包丁やフォークなどで軽く切れ込みを入れることで、蒸気が逃げやすくなります。

- 加熱時の膨張による破裂リスクを低減できます。

- 切れ込みは浅く、数ミリ程度で十分です。

蒸す・茹でる事前加熱

生のとうもろこしをそのまま揚げると、水分が粒内部に閉じ込められた状態になり爆発しやすくなります。事前に蒸したり茹でたりして軽く加熱し、粒の水分を外に逃しておくことで爆発リスクを下げることが可能です。

金串で穴を開ける

金串や竹串でとうもろこしの粒に小さな穴を開けることで、内部の圧力を逃がす逃圧口になります。

特に全体的に水分が多いフレッシュコーンを使用する場合は、この処理が効果的です。

缶詰コーンで代替

加熱殺菌済みの缶詰コーンは、水分がある程度飛んでいるため破裂しにくい特性があります。缶詰をざるにあけてしっかり水気を切ったあと、軽くキッチンペーパーで拭いてから使用すれば、さらに安全性が高まります。

水気を飛ばす事前処理

| 処理方法 | 効果 |

|---|---|

| キッチンペーパーで拭く | 表面の水分を吸収して飛び散りを防ぐ |

| 風通しの良い場所でしばらく乾燥 | 粒の表面の水分を自然に飛ばす |

下処理のポイント

「とうもろこし 天ぷら 爆発」を防ぐためには、揚げる前の下処理が極めて重要です。粒の特性を活かしつつ、破裂の原因となる要素を取り除く工程を踏むことで、安全でおいしい一品に仕上がります。ここでは、粒の取り方や処理法、加熱タイミングまで、実践的な下処理のポイントをご紹介します。

芯から粒をそぎ取る

生のとうもろこしを使用する際には、芯から包丁で粒をそぎ取るのが基本です。丸ごと揚げると爆発のリスクが高まるため、1粒1粒または数列単位でカットして使いましょう。

フォークや包丁で傷をつける

そぎ取った粒には、調理前に軽く切れ込みを入れることで、油に入れた際の破裂を防げます。フォークで全体を押しつけるようにすると一括で処理できて時短にもなります。

茹でてほぐしやすくする

軽く下茹ですることで粒同士の結着力が弱まり、バラけやすくなります。

同時に表面の水分もある程度飛ばせるので、揚げ油への投入時の安全性も向上します。

揚げ方のコツ

「とうもろこし 天ぷら 爆発」を防ぐ最大のポイントは、揚げ方にあります。いくら下処理を丁寧にしても、加熱工程でのミスがあれば油はねや破裂の危険がつきまといます。ここでは、火加減・タイミング・揚げ方の具体的なコツを3つ紹介します。天ぷらの経験が少ない人でも、ここを意識するだけで劇的に成功率が上がります。

低温からゆっくり揚げる

とうもろこしは粒の中に水分を多く含むため、いきなり高温(180℃以上)に入れると急激に内部圧が高まり爆発します。

最初は160℃程度の中温でじっくりと、衣が固まり始めたら180℃に上げてカラッと仕上げると安全です。

- 1回の揚げ量を少なめにして油温が下がらないようにする

- 衣に気泡が出たら表面固化のサイン

- 温度計を使って160℃→180℃の二段階制御

菜箸で触らずそのまま放置

天ぷらを揚げる際にやってしまいがちなのが、菜箸で触りすぎること。

とうもろこしの天ぷらは形が崩れやすく、加熱前に触ると衣が外れたり爆発しやすくなります。

最低でも30秒〜1分は触らず、その後そっと裏返しましょう。

衣が固まってから裏返す

裏返すタイミングは、表面に細かい泡が出て、軽く色づき始めたころがベストです。

衣が固まる前に裏返すと中の水分が一気に出てしまい、破裂する原因に。目安としては約1分〜1分半、動かさずに静置するのが安全です。

衣と油温管理

「とうもろこし 天ぷら 爆発」を防ぎつつ、サクッとした仕上がりを得るためには、衣の作り方と油温の管理が非常に重要です。このセクションでは、薄衣に仕上げるためのコツ、油温を一定に保つ方法、そして材料のバランスについて詳しく解説します。

薄衣でサクッと仕上げる

| 衣の材料 | 目安分量 | ポイント |

|---|---|---|

| 薄力粉 | 100g | 必ずふるって使う |

| 冷水 | 120ml | 氷水を使用するとカリッと仕上がる |

| 卵 | 1個 | 泡立てすぎない |

160〜180℃の適温管理

天ぷらに適した温度帯は160℃〜180℃ですが、とうもろこしの天ぷらの場合は温度変化のコントロールが特に大切です。

最初は160℃で粒内部の加熱を進め、最後に180℃で外側をカリッと仕上げるという二段階が基本。

温度が高すぎると破裂しやすく、低すぎるとベチャっと仕上がります。

油温チェックの簡単な方法

- 菜箸を油に入れて細かい泡が出る → 約160℃

- すぐに大きめの泡が出る → 約180℃

- 泡が出ず沈む → まだ温度が低い

衣とコーンの比率調整

衣が厚すぎると中まで火が通りにくく、また水分の逃げ道が塞がれてしまい、破裂のリスクが高まります。

薄衣でコーンの形が見えるくらいがベスト。コーン同士の隙間が多ければ多いほど、蒸気の逃げ道も確保されやすくなります。

安全対策・注意点

「とうもろこし 天ぷら 爆発」を防ぐためには、調理前後の安全対策も非常に重要です。火傷や油はね事故を未然に防ぐには、調理環境や姿勢、使用器具の見直しが必須です。このセクションでは、家庭で安全にとうもろこしの天ぷらを揚げるための3つのポイントを解説します。事故を防ぎながら、より快適なキッチンワークを実現しましょう。

火傷・油はねへの注意

高温の油にとうもろこしを入れる瞬間が、最も事故の起こりやすいタイミングです。

手前からそっと滑らせるように投入し、トングや箸はしっかり長さのあるものを使用しましょう。

揚げる際は素肌が出ないように長袖・エプロンの着用をおすすめします。

蒸気逃しの仕組み作り

- 粒に切れ込みや穴を開けて、蒸気が自然に逃げるようにする

- 衣を厚くしすぎないことで蒸気圧の行き場を確保

- 1度に多く入れすぎず、鍋の中の余白を残す

揚げ物の失敗は「熱と圧」のバランスが崩れたときに起こります。逃げ道を作るという意識で衣の厚みや粒の間隔を工夫しましょう。

油はね防止器具の活用

市販されている油はね防止ネットやカバーを使うのも有効です。

揚げ物中の油はねを80%以上カットしてくれる製品もあり、小さなお子様やペットのいる家庭では特に活用価値があります。

揚げ終わった後の後片付けも楽になるので、ひとつ常備しておくと安心です。

レシピ手順・作り方

最後に、「とうもろこし 天ぷら 爆発」を防ぎながら、おいしく仕上げるためのレシピ手順を解説します。食材の準備から揚げの工程、盛り付けの工夫まで、初心者でも再現可能な手順で紹介します。季節の食材としての魅力を最大限に活かしながら、失敗しないコツを具体的に落とし込みました。

材料と分量の明記

| 材料 | 分量(2〜3人分) |

|---|---|

| 生とうもろこし | 1〜2本 |

| 薄力粉 | 100g |

| 冷水 | 120ml |

| 卵 | 1個 |

| 揚げ油 | 適量 |

| 塩 | 適量 |

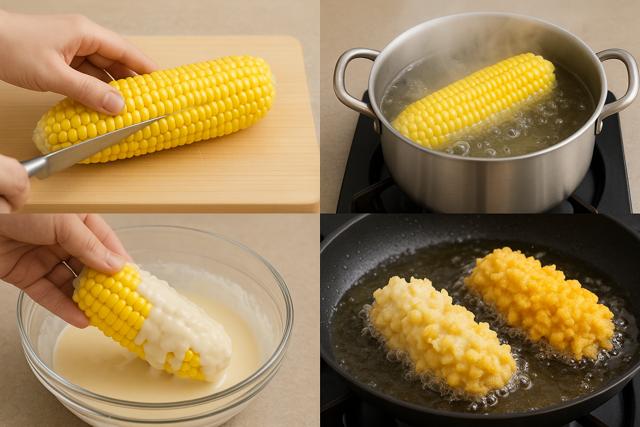

手順をステップごとに紹介

- とうもろこしの粒を包丁でそぎ落とす

- 粒にフォークで軽く傷をつけて蒸気逃し

- 衣(薄力粉・卵・冷水)を混ぜて薄衣を準備

- 粒を衣にからめて160℃の油にそっと入れる

- 衣が固まるまで1分程度触らず加熱

- 反対側も揚げてきつね色になれば完成

盛り付け・塩・つゆの提案

揚げたてのとうもろこし天ぷらは、塩をパラっとふるだけで甘味が引き立ちます。

天つゆにくぐらせても美味しいですが、素材本来の甘さを楽しむにはシンプルな味付けがベスト。

大葉やレモンと一緒に盛り付けると見た目にも美しく、食卓が華やぎます。

まとめ

とうもろこしの天ぷらは、粒の中の水分が急に熱せられると「爆発」しやすく、油はねや火傷のリスクがあります。本記事でご紹介した、「表面に傷を入れる」「蒸す・茹でる等の加熱処理」「穴をあける」「低温でじっくり揚げる」といった対策を行えば、安全に、そしてサクッと香ばしく仕上がります。

衣の厚さ、油温のチェック、触らずじっくり揚げるタイミングも成功のポイント。手順に沿って丁寧に作れば、大人も子どもも喜ぶ夏の一皿に。ぜひ次回の調理で実践し、美味しさと安全を両立した「とうもろこし 天ぷら」をお楽しみください。